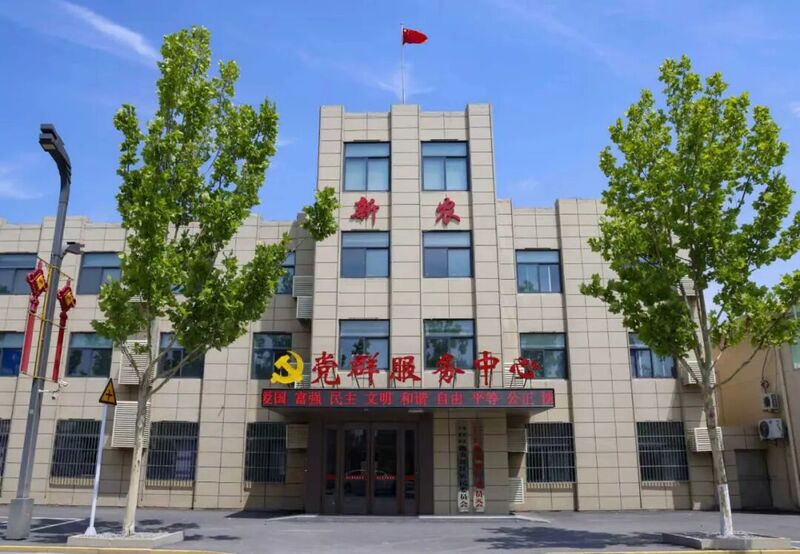

秋日清晨,兴桥镇新农社区居委会的大门刚一打开,居民便陆续前来办理业务。“现在再也不用往返县城跑手续了,在家门口就能‘一站式’办好退休手续,太方便了!”家住四村、55岁的孙万花笑着说。自6月6日江苏省首家农场社区居委会——射阳县兴桥镇新农社区居委会正式揭牌以来,这样便捷高效的场景已成为常态。

新农社区居委会成立以来,通过创新构建“社区+农场”联动服务体系,让社区居民享受到了与县城接轨的精细、高效服务,实现了管理效能与居民满意度的双提升。

服务落地,居民办事省心更暖心

新农社区成立后,公共服务全面对接县域标准,居民真正实现“小事不出社区、大事不出农场”,满意度持续攀升。

“我出门不便,全靠社区网格员主动接送,陪我到医院办好残疾证!”九村居民沙翠霞一度因出行难发愁,如今在社区的贴心服务下顺利解决问题。

另一份感动跨越千里。居民顾明银的儿子感慨:“搬离农场多年,没想到中断三年多的尊老金还能补发!”原来,社区排查中发现顾明银的尊老金已停发39个月。因老人随子女迁居外地、联系方式失效,发放一度停滞。网格员小范翻阅旧档、走访邻里,最终通过多方协作联系上家属,并协助整理材料、对接民政部门,顺利完成补发。“尊老金不只是钱,更是一份心意。我们要让保障永不掉线。”小范说。

这些暖心片段,是新农社区坚持“民有所呼、我有所应”,构建“社区+农场”联动服务体系的生动写照。

治理转型,从企业包办到专业运营

走进新农社区一楼服务中心,“一窗受理”的窗口整洁明亮。社区主动融入射阳县发展大局,创新建立“社区+农场”联动机制,打破管理壁垒,推动资源整合与服务升级。具体举措上,社区将辖区科学划分为7个网格,配齐专职网格员,通过建立居民联络群、公开联系方式等,实现服务全覆盖。网格员上岗后迅速开展“敲门行动”,仅用一个月就完成全场7092人的信息录入,为每户建立“一人一档”动态数据库。同步开发的网格信息化管理系统,形成“事件上报—分流处置—反馈评估”闭环流程,实现民情实时掌握、诉求快速响应。高效机制带来显著成效。截至目前,新农社区已办理民生实事88件,群众满意度超过98%。

在健康保障方面,社区积极落实国家公共卫生政策,7月集中为65周岁以上老年人开展免费体检登记,通过入户宣传、广播通知等途径,完成652份登记,并为高龄、行动不便者提供上门服务,确保“不漏一人”。

在文明共建方面,新农社区依托新时代文明实践站,联合农场开展系列主题活动:暑期组织“七彩夏日”实践课堂,惠及20名青少年;七夕举办“文明家风共传承”交流;中秋前夕开展“月满中秋·家国两团圆”手工月饼制作,增强社区凝聚力。此外,在抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念日组织老党员、老职工集中收看直播,红色电影放映、高温关怀等活动也持续开展,让居民切实感受到“移交不脱节、温暖不降温”。

面对9月23日夜间的强降雨,农场综合管理部与新农社区密切配合,构建“联防联控、协同作战”机制。不仅通过线上线下载体普及防汛知识,更在次日清晨组织志愿者与网格员组成巡查小队,对老旧房屋、低洼地段等重点区域开展拉网排查,实时监测水位和房屋安全。

专业执法力量的常态化进驻,也使环保、安全等问题处置时效缩短70%,群众安全感显著提升。

协同共赢,惠民实效持续放大

社会职能移交进一步深化了垦地融合,释放农场活力,放大惠民实效。职能剥离后,农场轻装上阵,为周边提供水稻托管660亩;原社区人员一部分组建无人机飞防队拓展服务,一部分加入营销团队,推动实现2025年1-8月实现营收576.79万元,同比增长233.66%。

在城镇基础设施建设上,射阳县将新洋农场发展纳入县域规划“大盘子”,并对综合性养老服务中心、纬四中路改造、新中河闸站工程3个项目给予702.96万元财政资金补助。县分管领导大力支持、牵头协调县道合洋线新洋农场段的改造工作,4公里中间段及沿线8座桥梁纳入2026年地方改造预算。

借社区职能改革移交的契机,新洋农场也主动对接地方政府,加强协作联动。日前,农场与兴桥镇青华村结为“红色友好互助村”,双方将在红色资源挖掘、现代农业发展等领域深化合作,共同打造垦地融合新样板。

下一步,新洋农场将进一步拓展与属地政府的合作领域,在基础设施升级、优质农产品产业链打造、食品加工园区建设等方面深化协同,让改革红利持续惠及更多居民。( 邱玲娜)